米国株の魅力がひとつ消える可能性

米国株が人気を博す理由のひとつに、圧倒的な株主還元姿勢が挙げられます。

たとえば、アメリカはリーマンショックの震源地となりましたが、当時全く影響を受けないと断言していた日本企業が軒並み減配を発表する中で、アメリカ企業はなんと増配したのです。

業績や株価が急降下する中で、実際のところ増配は厳しい決断だったに違いありません。

しかし、「企業は株主のために存在する」という資本主義の思想が当たり前のアメリカでは、大量の従業員をリストラ(こんまり)する一方で、余裕キャッシュを配当に充てる企業が続出したのだ。

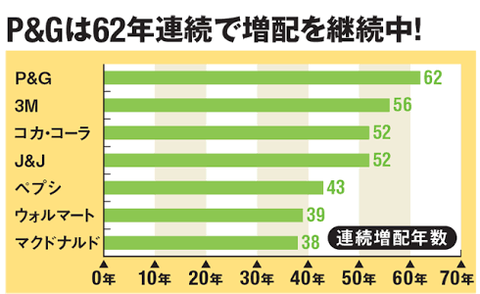

結果、アメリカ企業では20年連続増配する企業が160社以上にも及んでいる。

SPONSORED LINK

とはいえ、この株主ファーストが覆ろうとしています。

ビジネスラウンドテーブルが、アメリカ企業は株主ファーストから転換すると正式に発表したのだ。

そもそもビジネスラウンドテーブルとは、アメリカ企業200企業のが参加する経済団体であり、日本でいうところの経団連のようなものです。

JPモルガンのジェームズ・ダイモンが会長を務め、Amazonのジェフベゾス、Appleのティムクックなどが参加しています。

1997年に発表された声明では「企業は主に株主のために存在する」と明言していましたが、2019年の声明では下記のように変更されました。

・顧客への価値提供

・従業員への投資

・取引先を公正、倫理的に扱う

・地域社会のサポート

・株主に長期的な価値を生み出す

株主が1番下に追いやられ、従業員というワードが飛び出したのだ。

なぜこのような変更を加えたかと言えば、資本家と労働者の貧富の差が拡大し続けていることへの批判が強まっていることを回避したいためと指摘されています。

たとえば、ピケティは資本主義社会において、資本収益率( r )は経済成長率( g )より常に大きいという事実を証明しました。

18世紀から21世紀にかけての実に300年余り、資本主義社会では基本的に株主の利益( r )は労働者の給料( g )より遥かに大きかったのである。

杓子定規にアメリカ企業が株主ファーストをすぐに転換するとは考えにくいが、さすがにリーマンショック時のような従業員をリストラして配当に充てるなどの策はもう難しいかもしれない。

株主ファーストが無くなったら米国株オワコンだろ…

SPONSORED LINK

コメント