株主優待が人気な理由は、企業から直接贈り物が貰えるからで、「自分が株主になった」という実感が湧きやすいところにあります。

これは、昔からお歳暮やお中元などのモノを贈り合うのと同じで、日本独自の文化で発展した制度であり、外国には無い制度です。

実際に、株主優待制度がある企業の株主になってみると、確かに配当金とは別に年数回贈り物をしてくれると嬉しいですし、確かに株主になったという実感が湧きます。

そのため、なんだかトクをしたような気分になり、株式投資を始めた人はまず株主優待がある銘柄を買い漁ります。

しかし、株主優待がある銘柄を持ちすぎると、消費する前にどんどん新たな優待が届いてしまい、気付けば期限内に優待を消費するのが困難になることに気が付きます。

優待は食事券や生活用品、ドリンクなどが多いのですが、そもそもどんなに優待が届こうが、人間が1日に食事をするのは3回だし、多すぎても困るだけです。

いずれ、優待を使うのが義務化し、「せっかく届いたのだから使わなきゃ」という強迫観念になってしまい、それがイヤで優待を捨ててしまう人もいます。

SPONSORED LINK

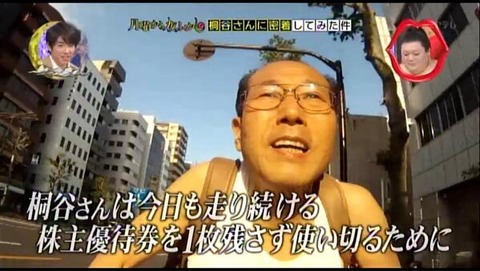

深夜番組の「月曜から夜更かし」で大ブレイクした優待名人桐谷さんの登場によって、優待生活に憧れる人が多く生まれました。

証券会社も投資系雑誌も、桐谷さんを起用して優待特集を「これでもか!」という程掲載し、売り上げは上がっていきました。

桐谷さんの講演も未だに大人気で、すぐに会場は満員御礼となるなど、優待人気は続いています。

とはいえ、桐谷さんを見ていると分かりますが、優待を消費することがもはや目的と化してしまっており、フツーの人なら疲れるでしょう。

なぜ、消費する義務感に襲われるのかと言えば、これもまた日本人特有の感情で「もったいない精神」があるからです。

「もったいない」という言葉は、世界でも日本だけの言葉で、これが今は「MOTTAINAI」として世界共通語になっているほどで、貰ったものを粗末にしていけないという思いから、強迫観念に悩まされるというわけです。

岩手名物にわんこそばがあります。

これは、一口大のそばを客のお椀に入れ、それを食べ終わるたびに、店員がそのお椀に次々とそばを入れ続けるそばの食べ方です。

初めは美味しいと思って食べ進めるのですが、次第にお腹が膨れ、もういいと思っても、そばが入れられるのが早すぎて食べるのに追いつかなくなり、

「もう半年はそばを食べるのはいいです・・・」

という気持ちになる。

優待も全く同じで、消費する前にどんどん追加の優待が届くものですから、家は優待で溢れかえり、足の踏み場もなくなり、終いには消費するのも億劫になってしまうのです。

優待を消費するのが義務になったら優待投資の引き際だな

SPONSORED LINK

コメント

コメント一覧

株主優待やふるさと納税でその土地の特産品やその企業の製品

をもらうと毎日の生活に少しの贅沢というか変化が出て良いのです

私も家族が優待株をいくつか持っているので消費に駆り出されていて、家族イベントとしては楽しいものの資産形成においては無駄を感じます。

不要な物品は私がネットで売ったり。

商品AとBどちらとか選択制だったり、その手間や発送のコストや郵送料を配当にしてくれと個人的に思ってしまいます。

それを見て私は米国株しか買ってません。